日本の「一人負け」の状態は、なぜ長年変わらないのだろうか。今後はどうなるのだろうか。

時間あたりの生産性はアメリカの6割弱…

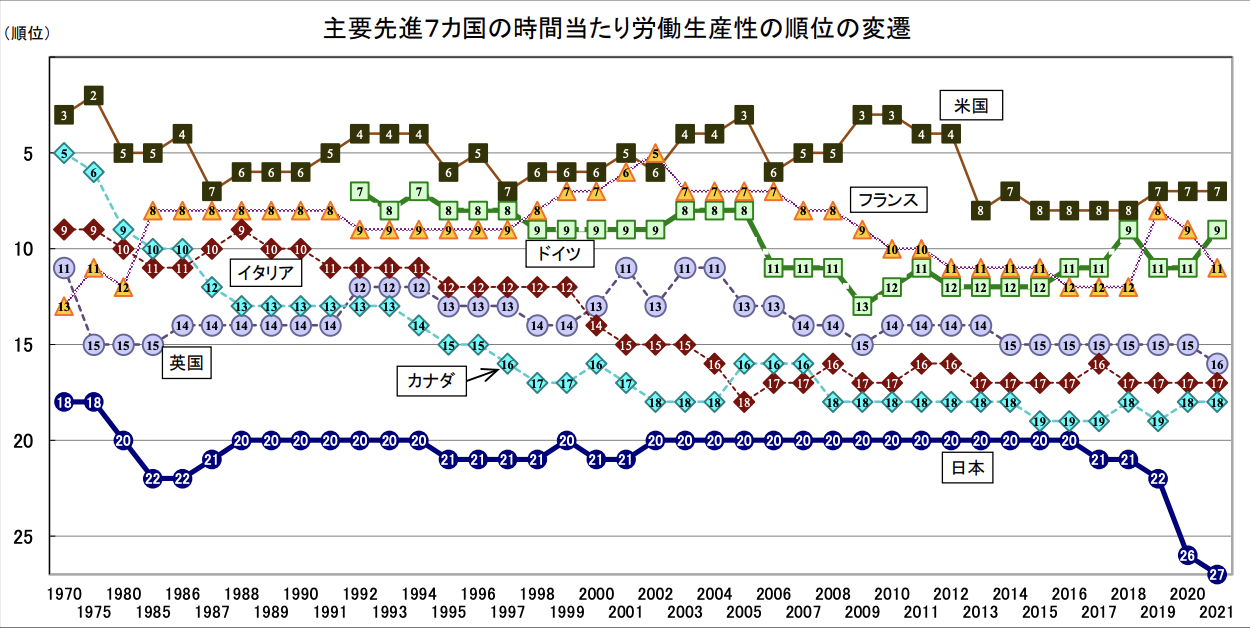

2021年の日本の1時間あたりの労働生産性は49.9ドル(購買力平価換算で5006円)で、前年より実質で1.5%上昇したものの、順位を一つ落としてOECD加盟38カ国中27位だった。7位の米国(85.0ドル)の6割弱の水準で、エストニア(51.0ドル)やラトビア(48.6ドル)など東欧・バルト諸国とほぼ同じ水準だ。 1人あたりの労働生産性も、8万1510ドル(購買力平価換算で818万円)と、OECD加盟38カ国で29位。こちらも東欧・バルト諸国やニュージーランド、ポルトガルなどと同水準だった。 1時間あたり、1人あたりのいずれの順位も、比較可能な1970年以降、最も低い結果となった。 一方、労働生産性が高い国は、アイルランド(時間あたり139.2ドル)、ルクセンブルク(時間あたり119.2ドル)、ノルウェー(時間当たり106.2ドル)だった。 日本生産性本部の上席研究員・木内康裕さんによると、日本が順位を下げた要因の一つが、コロナ禍からの経済活動再開の遅れだ。 「欧米の先進国がいち早く経済活動を再開させた一方、日本では自粛ムードが続き、経済活動再開に慎重でした。また、コロナ禍において従業員を解雇することで生産性を維持した国があった一方、日本では雇用調整助成金などで雇用を維持する政策が続いたことも順位の下押しに影響したと考えています」

“慢性的な”生産性の低さの背景にあるものは…

背景には何があるのだろうか。 木内さんは、日本が欧米に比べてモノやサービスを「安売り」していることに大きな課題があると見る。 「日本では、企業は人手や手間をかけて良いサービス、製品を提供していますが、その価値に見合うだけの値段で売ることができていません。欧米では、日本と同じクオリティのサービスや製品が、ずっと高い値段で販売されていることも珍しくない。つまり、かかっている労力は同じでも対価が違う。それが両者の生産性に差が出ている要因です」 「安くてうまい」を売りにする日本の牛丼チェーンやファミリーレストランなどは「安売り」の際たる例だ。 一見「日本の消費者は得をしているから良いのでは」とも捉えられるが、生産性の高さは企業の持続可能な成長や平均賃金と比例する。 「生産性が高い国になればなるほど、平均賃金が高くなるということがデータで分かっています。一方で、生産性が低く、賃金だけが高いという国はありません」 「品質の良いものを、お客さんにその価値を理解してもらえるような形で訴求し、正当な価格で販売していくようなビジネスモデルを作っていくことが重要です。日本は今、ちょうど転換の曲がり角を迎えているのではないでしょうか」と訴えた。 また、各種の補助金など、政治による中小企業支援の手厚さが、生産性向上を阻んでいるという側面もあるという。 「多くの企業が生産性が低いビジネスモデルのまま生き延び続けてしまっている。そのために、成長企業で人材が足らなくなってしまっているという状況も起こっています」とし、労働人口が減るなか、こうした状況を改善していく必要も指摘した。